60年代的左翼运动高潮对于日本社会来说是一段独特的历史记忆时期,是与之后日本经济高速发展的时代画风迥异的昭和印象,而左翼运动的高潮便是1968年、1969年之间的全共斗运动。这场规模巨大的学生共运影响到整个日本,构成了一股前所未有的日式红色浪潮。这场充满魔幻色彩的浪潮如何形成?它对日本社会又造成了哪些影响?本文将以全共斗为重点,对这场冷战时期的日本共运思潮进行梳理。

战后的左翼运动浪潮

20世纪上半叶的日本左翼运动与当时其他国际左翼运动的源流较为相近,同样受到了共产国际的影响。在此背景下,日本共产党于1922年成立,不过在军国主义膨胀的时代几乎完全没有独立话语权。日本共产党在成立之后便在1924年、1935年遭遇两次解散,还在1928年因三一五事件被当时的日本政府明令取缔,大约有1652人在1928年3月5日被日本当局逮捕,其中包括20世纪著名的日本左翼经济学家河上肇。

在此之后,日本左翼力量要么投身于国际运动,要么成为当时日本政治的陪衬之物,在二战结束之前始终没有取得日本国内的合法地位。

二战结束后,局势对于日本共产党来说出现了明显的改观。日共开始作为独立的政党力量进入到战后日本政坛,首度获得合法资格参与选举。但随着冷战的到来,日本共产党所处的位置又开始变得较为尴尬。

由于日本共产党是一支20世纪上半期成立的共产主义政党组织,战后很长一段时间在政治主张上还有着强烈的武装革命情怀,使其在战后政治环境中也一度极端化,与远东地区的共产主义国家保持往来。对于国际运动与本国政治之间的选择,日本共产党在短期内并没有清晰的立场认识。正因如此,战后日本共产党虽然一度获得了一定数量的议会席位,但仍遭遇抵触、作为不大,甚至在1951年再次试图转回武装革命路线(该转向与该党领导人德田球一所代表的日共所感派有直接关系),因此在1952年失去了议会席位。此后日本共产党明确提出要走议会路线,于1956年再度恢复合法性,与革命道路开始脱钩。

不过,战后的日本社会内部矛盾极为复杂,加上冷战时期国际形式的影响,共产革命理论在当时的日本社会实际上存在着很大的市场,日本左翼的政治空间因此逐渐扩大。作为左翼运动代表的日本共产党在投身议会后,已然无法占据整个左翼政治空间,加上日本共产党在50年代政策摇摆不定所带来的负面影响,日本共产党的权威地位也受到了严重挫折。

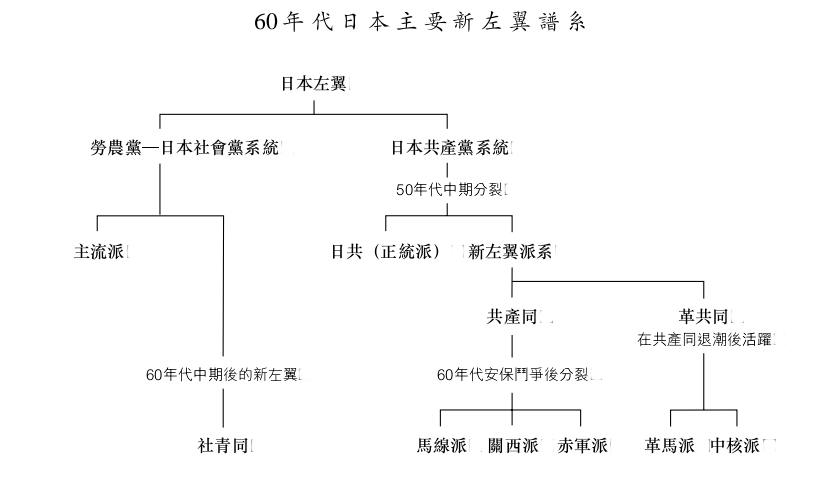

60年代的反安保斗争是日本左翼一次较为同调的抗议运动,日本共产党、日本社会党、工会等左翼政治力量与社会革新力量对岸信介内阁强推美日安保条约的行为表示一致反对。在这场运动中,1948年成立的全学联(曾受日共领导)发挥了很大的作用,大量学生在其领导下走上街头参与反安保抗议,而此时全学联中占据主导地位的已是新左翼组织共产主义者同盟,日本共产党在其中则属于少数派。在反安保斗争之后的60年代日本左翼运动高潮时期,日本共产党与大多数学生左翼团体之间已然毫无关联。

|

|

另一方面,由于左翼关于中国路线、苏联路线始终争论不休,左翼团体内部也愈加分裂,使得更多左翼人士开始另起炉灶。1969年成立的日本左派共产党(也被称为日共左派、山口左派、人民之星派)便是一个以中国共产路线为纲领的共产主义小党,而其创建者福田正义则是在1966年被日共所开除的一名亲华派人士。

1958年到1960年安保斗争时期,新左翼已经逐渐成为了当时冲突运动当中的主导力量。虽然反安保运动最终未能达成效果,但对于当时的日本政治环境起到了极强的冲击作用。1967年时,新左翼运动曾被归类为“反代代木系”,即反对主流日本共产党(因为日共总部位于日本代代木地区,日共又被称为代代木系。该称呼主要是为了区别于其他以“日本共产党”自称的小党派,比如1969年成立的左派日共与1980年成立的行动派日共)的左翼组织。

50、60年代是新左翼运动最为活跃的时期。这一时期的新左翼往往更为激进,在各种争端事件当中参与更为深入,例如砂川斗争事件:由于砂川美军基地的扩建遭到当地市民的反对,全学联左翼学生组织参与到帮助该地区农民抵制的活动中,该区域矛盾因此与当时的左翼运动联系在一起。日本共产党虽也曾介入该事件,但又很快退出,因此被当地抗议者视为“背叛者”。

| 名称 | 50到60年代影响较深的左翼群体运动详情 |

|---|---|

| 砂川斗争事件 | 1955年因反对美军在砂川町地区扩建基地的工程以及当地政府强制征地的行为,警察与当地民众、新左翼学生群体间爆发了冲突,最终该工程被取消。1957年日本政府对涉及该事件的7人提起诉讼,但最终被告方被东京地方裁判所宣判无罪,这场地方抗议运动保护了民众群体的实际利益,使得新左翼运动得到了一定的社会支持,被视为是60年代反安保斗争的前奏事件。 |

| 反安保斗争事件 | 由于1951年签订的《日美安全保障条约》在1961年期满后将修改为《日美协作与安全保障条约》,部分协约内容引起了日本社会的反对,担心该条约再次使得日本走向战争,反战等社会议题受到关注。岸信介内阁试图强行通过该条约,全国出现了大量示威抗议活动,日本国会甚至遭到群众包围。最终该条约自动生效,而岸信介内阁则因此下台。在6.15国会包围事件中,东京大学学生桦美智子在冲突中意外死亡,其形象后来一度成为日本学运的象征。 |

| 羽田机场斗争事件 | 由于佐藤荣作对越战表态支持引起日本社会的不满,1967年10月8日左翼学生群体在日本羽田机场进行抗议示威。这次冲突意外造成京都大学学生山崎博昭死亡,引起了强烈的社会情绪反弹,最终造成了60年代的第二波学潮。 |

| 三里冢斗争 | 1962年由于成田机场的修建方案占用到了三里冢、芝山地区的民众用地,引起了以三里冢地区为中心的多个地方团体的抗议。1966年全学联学生也加入到这场地区抗议运动。该区域问题直到90年代才得以缓解,使得日本成田机场未完全按照计划修建。该问题在60年代新左翼运动时期也成为了被左翼政治所关心的社会议题之一。由于该事件涉及具体的地区利益纠纷,在60年代后仍未能得到解决,后来在1971年、1972年、1978年、1985年等年份又出现了多次由该矛盾引发的冲突事件。 |

| 全共斗运动 | 1967年东京大学医学部罢课事件的处理失当导致事件升级,之后两次出现了占领安田讲堂的事件,学生结成了东大全共斗并展开抗议;同时期日本大学由于不明经费问题引起了学生抗议运动,学生走上街头进行抗议,并结成了日大全共斗。这两所大学的学生抗议运动引发了连锁反应,全日本的新左翼学生团体都被卷入其中,多种政治诉求同时出现,直到1970年该运动才因难以为继而最终停止。 |

在90年代初期的新左翼运动之中,共产同(共产主义者同盟)与革共同(革命的共产主义同盟)是两支主要的新左翼力量,在反安保斗争等运动中,一度在日本全学联组织占据主流地位的共产同具有更为有效的指导作用。不过,共产同由于路线分歧在反安保斗争之后分裂,形成了马列派、赤军派等支流;在共产同相对衰落后兴起的革共同也出现了分裂现象,革马派与中核派由此形成,在作为中心组织的共产主义者同盟分裂后,全学联便不再是新左翼运动的主要旗号。

社青同是同时期另一支以学生团体为主的、较为活跃的新左翼力量,是日本社会党的下属组织,被称为是解放派,该派一度与共产同、中核派联合组成过三派全学联。除了解放派,社会党结构改革派主导的社会主义学生战线被称为前沿派,也具有一定的影响力。

社会基础因素是左翼政治得以在60年代蓬勃发展的根基。当时的日本进入到一个发展方向尚不明确的时期,旧日军国主义已然全面破产,但日本社会的昭和式情怀却仍未熄灭,只是没有找到一个明确的寄托物,左翼政治便成为当时日本社会的一大情怀方向;不再拘泥于某种传统情结的同时,日本社会在战后仍然试图去寻找某种宏大叙事体系作为思想寄托的代替品,革命、社会运动等词汇在这一时间段成为社会环境中的热点概念,比起以三岛由纪夫为代表的极端民族主义,左翼政治团体甚至在战后的日本大众中更具市场,许多群体仍然希望自身的行为能够融入于某种时代大动荡之中。这种情怀的存在使得这场运动在上升到政治层面后得到了广泛的社会支持。

由于战后对美抵触情绪的作用,加上这些新左翼组织的作用因素,日本大学生群体普遍在政治问题上相对左倾,当社会矛盾开始对大学环境产生影响时,一些以学生群体为核心的左翼政治运动便开始逐渐成形。

在此情形下,国际因素起到了推波助澜的作用。中国60年代所发生的政治运动成为了日本左翼运动进行形式模仿的参照对象,而同时期西方左翼运动势头也较为高涨,1968年法国五月风暴、美国反越战运动等事件对日本左翼政治运动起到了强烈感召,嬉皮士文化、女权运动等现象也对日本的社会变迁产生了一定的影响。

多重趋势最终促成1968年全共斗运动的出现,日本新左翼运动与学生事件也得以在60年代后期完全交汇。

一触即发的大学风波

左翼运动之所以能真正被战后的日本学生群体普遍接受,不仅是社会环境变化的结果,还与战后日本的教育结构存在直接联系。

二战后,日本大学环境发生了明显变迁。由于军国主义的垮台,学校不再具有思想垄断与言论控制的政治压制力,日本也由此走向大众教育时代;受战后婴儿潮影响,日本大学生群体的人数上升到新的高峰,由于人数众多,这一代日本人又被称为“团块世代”。对于一个刚刚不再实行精英大学教育的社会来说,这样的变化造成的冲击无疑是相当巨大的。由于丧失了前代大学精英对于社会资源的掌控力,战后人数众多的大学生群体难免对前途感到迷茫,面对一个未知的时代无所适从,同时又对致力于社会改造的事业有所兴趣,急求改变的一代人与尚且落后的学校体制之间难免矛盾重重,这也使得那个时代的日本学生群体事件变得更加敏感。

与此同时,战后日本大学经费预算较为拮据,围绕大学体制的各类经济问题成为被当时日本社会所诟病的社会议题。大学体制本身也未能完全适应时局变化,在规模扩大的同时原先制度的改进却较为有限,还在校园宿舍安置等问题上与日本传统的住宿自治文化产生了明显的冲突。

1967年,由于东京大学医学部学生对学校用医师登记制取代研修医制的做法有所不满,进而展开了罢课抗议,后因双方调解处置失败,最终发展为全校抗议事件。学生结成东京大学全学共斗会议,并推举山本义隆为学生议长(7月5日),之后演变为学生占领东京大学安田讲堂的局面。第一次安田讲堂占领事件发生在1968年6月,当时冲突还主要集中在具体问题上。当校长开始申请机动队入校镇压后,冲突正式升级到了全校层面,导致次年1月安田讲堂再次被学生占领,并且发生了警察与学生之间展开的、持续35小时的“攻防战”。该事件最终导致东京大学在1969年停招一年。

|

|

在东京大学事件引发社会关注的同一时期,稍早发生在日本大学的事件也将全共斗运动推向了高潮。1968年日本大学发生一起不明资金事件,此后一度被怀疑此经费与美军的研究有所联系,引起了日本社会反战群体的广泛不满。该事件由此成为学生群体事件的导火索,之后发展成为走上街头的全面抗议运动。日本大学的学生群体结成日本大学全学共斗会议,推选出秋田明大为学生议长(5月27日,时间相比东大更早)。两校事件后,全共斗运动全面兴起。

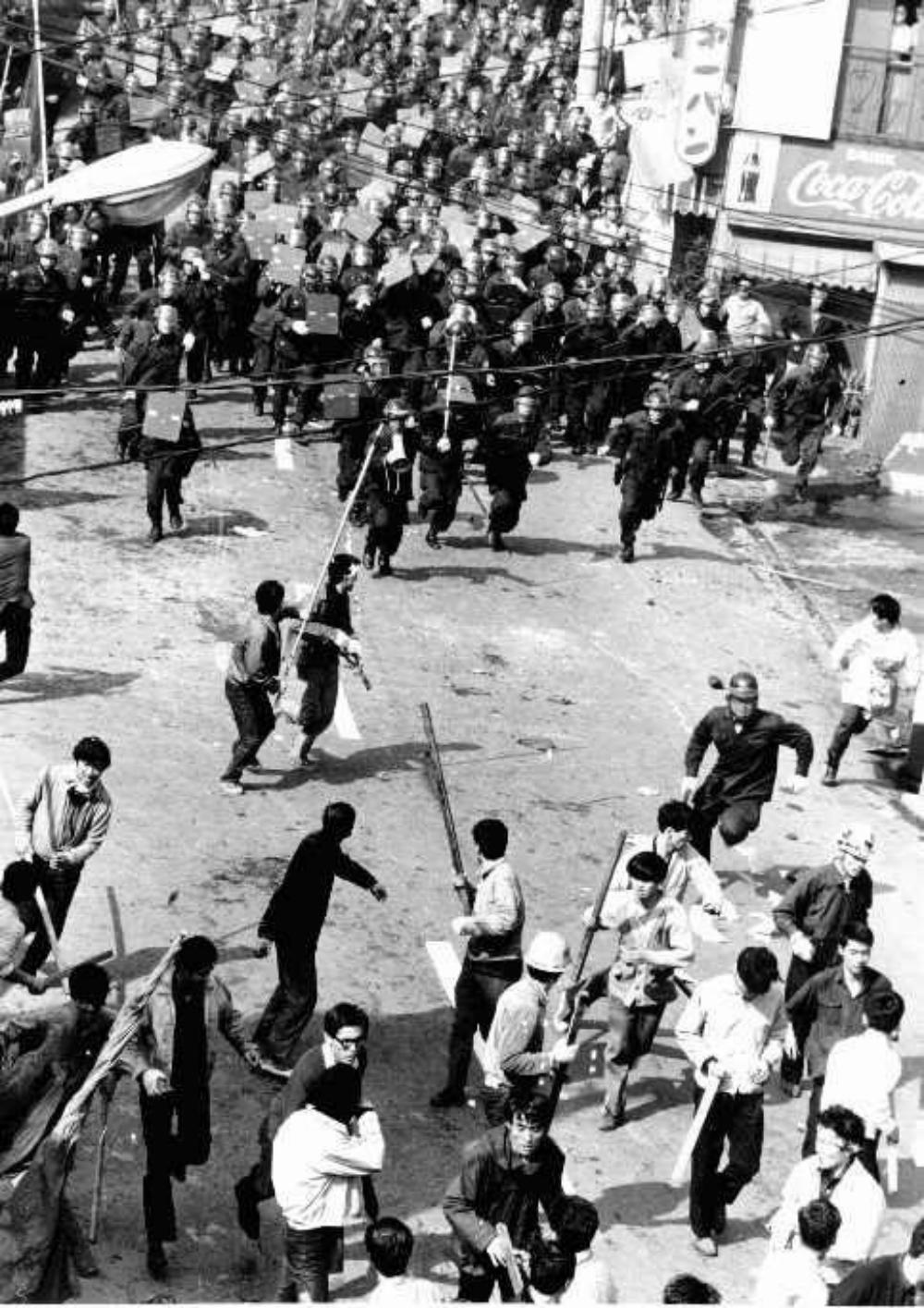

以“大众团交”为主要形式的抗议活动成为学生群体表达不满的主要方式。学生群体沿用羽田斗争时头戴安全帽、使用棒球棍的抗议方式,采取带有一定行为艺术色彩的暴力抗争占据校园场所,并试图阻止校方与政府力量的进入,成为全共斗运动最为标志性的印象。

|

|

各校之间为方便统一协调成立了全学共斗会议组织。全学共斗会议在日本大学与东京大学出现后,这种联合形式的抗议最终发展为全国性质的运动,各地的全学共斗运动在左翼政治的参与下迅速蔓延,大学当中的各党派联合体、学生团体都参与到运动之中,各支主要的新左翼党派纷纷出现,其中中核派、社学同、学生解放战线、学生国际、共学同、反帝学评、社会主义学生战线、社会主义工人党八个新左翼党派在运动过程中起到了主导作用。

1969年,共165所大学因全共斗事件陷入紧张状态,8成左右的日本大学都直接卷入其中,几乎所有知名的日本大学都在1969年初被全共斗运动所占据。以三派全学联为代表的一部分群体展开了一系列街头抗议运动,运动并不仅仅局限于学生,也与当时日本的市民运动有所联系,堪称是学生群体事件与左翼政治运动的一次总爆发,自1968年开端的全共斗运动由此达到最高潮阶段。

|

|

在全共斗运动之前,尽管左翼运动已经成为当时日本社会的一大趋势(1968年前,就曾出现过早稻田大学抗议事件、庆应义塾大学抗议事件等校园群体冲突案例),但学生群体事件与左翼政治本身并未完全一致,失去权威性的日本共产党无法在学生群体当中取得信任,中核派、革马派等新左翼团体也未能完全成为运动主导。然而,全共斗运动却使得左翼政治与学生群体完全联系在了一起,各大学的抗议运动产生了连锁反应,迅速影响到日本全国。全共斗运动中,除了日本共产党,几乎所有的左翼力量都被卷入,几个主要的新左翼派别成为运动的代表,大学生诉求与左翼政治在这场运动中达成了一致。

虽然一开始,全共斗只是无明显党派区分的、学生们的自发性组织,性质为由于各校各自问题而结成的学生同盟运动。但在冲突升级后,左翼政治得以充分介入,群体运动演变成为有明确政治诉求的活动。之前反安保斗争、三里冢斗争、羽田斗争等运动所提出的诸多政治主张都被沿用到全共斗运动之中,群体运动不再以最初的解决学校体制内问题为目标,而是上升到某些具体的政治主张层面:反越战等国际议题成为共识;教育重新定位、自我否定之类对教育体制的全面批评虽然未能获得全共斗内部的一致认可,但也一度成为运动当中的重要主题。即使只有少数主张得到了运动内部的统一认识,但这场群体运动仍持有较高的政治热忱,在学生热情被全面激发的情况下,60年代左翼运动达到了高潮。

| 名称 | 运动中日本主要左翼势力概览 |

|---|---|

| 赤军派 | 1969年出现,全称共产主义者同盟赤军派,是从共产同当中分裂出的最偏激派,其成员大多来自同志社大学、桃山大学等日本关西地区学校,又被称为关西派。 1970年9名赤军派成员劫持日航飞机飞往朝鲜(351号劫机事件),此后该部分赤军成员曾在朝鲜的帮助下进行过国际绑架等犯罪活动。1971年重信房子、丸冈修等赤军成员流亡巴勒斯坦,并于1974年正式自称日本赤军,成为一支国际恐怖主义组织。后来该组织成员陆续被捕,重房信子本人于2000年返回日本并在被逮捕后宣布组织解散。 留在日本本土的赤军派与京滨安保共斗(一个左派日共组织)组成联合赤军,并与日本当局进行游击战。之后联合赤军内部发生内斗,约有十余名成员被迫害而死。1972年残存赤军在浅间山庄劫持人质,警察攻入山庄逮捕了最后5名赤军成员,其间有2名警察与1名平民死亡。联合赤军最终被消灭,组织者永田洋子被判死刑。 |

| 中核派 | 在革共同1963年分裂中与革马派分离,由本多延嘉领导,当时也被被称为探求派。 长期以其运营的出版社前进社作为总部,下属组织有反战高协(中核派高中生组织)、动劳千叶(中核派市民组织)等组织结构。 意识形态层面支持反斯大林主义,认为当时的共产主义阵营都是斯大林主义的产物。其主张在日本实行更接近马列主义的共产体制,在70年代也曾走向极端化,在70年代后期发动了一些袭击事件,之后又发生内部分裂,逐渐走向式微。 |

| 革马派 | 在革共同1963年分裂中与中核派分离,由黑田宽一领导。 同样是持反斯大林主义的日本共运组织。不同的是,革马派更热衷于理论架构与政治博弈,对于市民运动的参与度较低,仍在日本社会具有一定的话语权,不过在70年代后期也曾一度极端化,1975年曾杀害中核派书记本多延嘉。 在全共斗时期,由于革命派在安田讲堂抗议等事件当中采取了消极方式,被其他新左翼团体所排挤,未参加之后的全国共斗联合。 |

| 第四国际日本支部 | 由于革共同内部对正统托派的反对,太田泷一系的正统托派分子分离了出去,发生了革共同1958年的第一次分裂事件。第四国际日本支部的主要群体来自于这次分裂当中脱离革共同的群体,最初名称为日本托洛茨基同志会,也被称为太田派,在60年代整合之后形成第四国际日本支部。该派是一支坚持托派思想的新左翼团体,曾参与全国共斗联合,后来因被第四国际取消资格而分裂,其中一派成立了第四国际日本支部再建准备会。 |

| 社青同 | 全称社会主义青年同盟,是同时期另一支以学生团体为主的新左翼力量。较为活跃,是日本社会党的下属组织,被称为是解放派。 |

| 反帝学评 | 属于日本社会党的外围组织,其学生组织为反帝学评全学联。 |

| 共学同 | 全称共产主义学生同盟,属于社会主义工人同盟的下属组织。 |

| 无产学同 | 全称无产阶级学生同盟,于1969年成立,属于共产主义者工人党。 |

| 黑钢盔集团 | 1970年出现的无党派学生团体中的一支,曾在1971年进行集会示威,以黑钢盔为代表物。其纲领较为模糊,倾向于托派思想,常年进行非公开活动,内部以8人为一组,是一支左翼偏激集团, 一些在70年代参与恐怖袭击的极左分子曾参加过这个团体。 |

| 学生解放战线 | 全称学生解放战线联合会,1968年10月成立,简称“SFL”。上层团体是日本马克恩列宁主义者同盟,也被称作ML派,该派试图将当时的中国共产路线思想作为信条,曾参与全国共斗联合,政治理念较为偏激。 |

| 社会主义学生战线 | 统一社会主义联盟下属的学生组织,曾参与全国共斗联合。 |

| 社学同 | 全称社会主义学生同盟,1958年成立,前身是1950年结成的日本反战学生同盟,曾参与全国共斗联合。 |

昭和时代共运的没落

幻梦终将结束,60年代末期的左翼高潮在进入70年代后便迅速没落。全共斗运动后,日本新左翼团体内部矛盾加剧,而整个支持左翼运动的社会热情则迅速降温。1973年由于日本冲绳问题曾再次引发一些学生示威事件,但在那之后大规模学生左翼政治运动便基本上告别了历史舞台。

在全共斗运动之前的学生事件中,尚且出现过一些学校方面做出让步的案例(如1966年日本中央大学学生抗议事件),但在全共斗运动中,尽管一开始对校方进行抗议的学生群体便占据了绝大多数,但政府与学校方面却始终占据着优势;虽然在学生群体当中,全共斗一派始终占据优势,倾向于学校方面的日本大学体育系学生、打着全学联旗号的日共下属民青系学生(民青同派全学联)等群体的话语权相对较弱,但无论是安田讲堂事件还是后来的一系列抗议运动,被限制的全共斗最终也未能有进一步的作为。1969年9月5日,日本各校全共斗组织又结成了全国全共斗联合,然而当时政治运动已难以为续,全国共斗联合最后只维持了极短的时间,并且迅速解体。

1970年,由于各种压力的影响,各校的全共斗运动轰然瓦解,而此后70年代一系列由赤军造成的恐怖袭击事件以及由无政府主义团体东亚反日武装战线所发动的1974年三菱炸弹袭击事件导致了强烈的社会舆论冲击,使得原本尚能得到一定社会同情的共运遭到了日本社会的抵触。此外,由于新左翼团体的矛盾加剧,一些主要的新左翼团体也出现了偏激化倾向,比暴力抗争性质更为严重的事件,如多起左翼偏激群体之间的暗杀先后发生,60年代的新左翼联合现象已经几乎不复存在,共运高潮时代自此完全结束。

全共斗运动的落幕,究其深层原因,最主要的方面是日本社会结构的再次变化。70年代的日本开始真正进入到经济快速发展阶段,许多问题不再尖锐,社会矛盾得到缓和,左翼政治自然失去了广泛的支持,各左翼团体的影响力大大降低。

另一方面,全共斗运动的组成形式也决定其无法成为一场长期运动。全共斗与其说是一场左翼领导的运动思潮,倒不如说是一场多股力量的临时联合,在组织层面上并没有一个稳定的领导中轴,各学生组织所采用的理论纲领并不相同,学生组织与左翼团体的目标与具体需求也相差甚远。

一些说法将日本左翼运动视为一场失败的革命案例,并将该事件与20世纪上半期的革命事件进行对比。但在实质上,全共斗的主流力量并非以革命为根本目的。虽然对比已融入议会体制的日本共产党显得更为激进,但全共斗本身的性质与同时期西方的左翼政治运动更为一致,所谓的革命思潮其实是一种社会改良形式的主张,与现代西方左派运动在本质上并没有区别,只是在规模程度上有明显不同,并不能与20世纪前期的革命运动一致看待。也有人将全共斗视为冷战时期共产主义阵营输出革命的结果,但外因终究不是全共斗这场日本社会内部运动的主要原因。

当然在一定程度上,日本全共斗运动与同时期西方的左翼运动也存在不同。日本新左翼团体确实更趋于对共产主义阵营国家进行效仿,打出了许多同时期中国政治运动的特殊标语,也有一部分新左翼团体真切打算制造一场革命风波,然而最终却演变为赤军派一类不顾现实环境需要的极端团体最终沦为恐怖组织,成为完全被时代抛弃的异类。

战后日本共运与20世纪前期运动的关系仅仅是种延续。它更像是套上中苏皮囊的西方左翼运动,是战后日本社会内部问题的集中表达。当这个根基消失,其本身又无从进化,退潮就是它最合理的趋势。要是想要让一件不合理的事情“成功”,那么实现形式无外乎就是日本赤军的做法:在支持力量收缩之前,通过黑色手段把水搅浑。若是走到这步,走向失败或许才是这种“成功”应有的结局。

总体上,全共斗确实是一场失败的左翼政治运动,其主要的政治目的并未达到,运动最终草草收场,虽然有着促进反战意识等积极作用,但并没有在理论上有所发展。运动时期使用的革命形式理论并不能契合于日本当时的环境,其中的一些政治观念实质完全罔顾了现实情况。最终,全共斗时期的左翼运动高潮反而在客观上加速了左翼政治的退潮。

如果分析其具体的理想诉求,全共斗运动虽然以马列主义、托派思想为旗号,但参与力量并不完全是政治力量。在铺天盖地的革命标语下,反战、女性权益、社会解放、反传统等政治诉求起到的作用也不能被忽视,全共斗更像是战后日本各种社会诉求的总体联合运动。当仅限于理论架构的政治诉求全面退潮后,许多社会变革方面的诉求则在热情消散的年月里逐渐融入到日本社会中,虽然运动并未成功构建任何一种适合日本的左翼政治路线,但也确实在潜移默化间促成了传统的重构,引发了持续时期很长的社会反思。

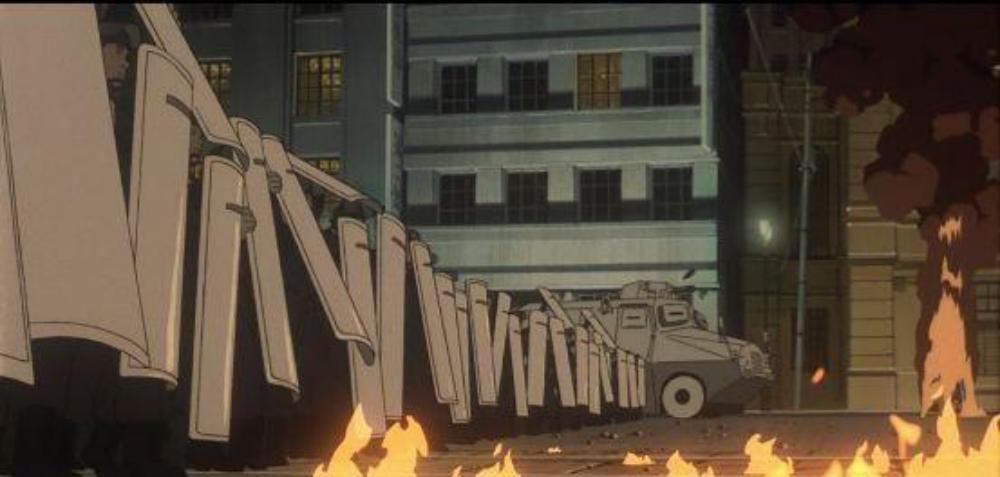

秘密结社、理论论战等活动在这场政治抗争运动中广泛存在,俨然构成一个独具特色的社会体系,当这一代人离开学校后,这个社会体系便融入到了整个日本的社会环境之中。虽然许多人不再以左翼政治为信仰,左翼政治在某种程度上也构成了专属于这一代人的特殊话语体系,成为20世纪后期日本社会内部一种独特的文化符号。除了诸如猪濑直树、盐崎恭久等现代日本政坛人物直接受到了全共斗运动的影响外,村上龙、村上春树、大友克洋、北野武、坂本龙一、押井守、宫崎骏等我们更为熟知的日本作家、导演、音乐家、动画制作人也都是60年代日本共运的经历者。他们有些是参与者,有些只是过路者,但在他们的作品中,都能或多或少发现一些独属于那个年代的影子。

如今,这场如同幻梦般的历史记忆已经淡去。在团块世代中,部分群体依旧延续了那个红色昭和时代的政治观念,另一部分人则对那个偏激的时代进行反思;日本左翼政治继续分分合合,构成如今日本的一个边缘政治地带。然而,全共斗时代的痕迹终究深刻烙印在日本社会的集体记忆之中,现代日本社会文化仍然依稀可见左翼浪潮留下的痕迹,尽管那些仍在活跃的日本左翼政治团体早已不复当年的喧嚣。

横须贺市立池上中学校 全校合唱

yu ki to ka ze

哪管风雪喧嚣

ho shi no to bu yo ru mo

流星划过的夜晚如是

ko ko ro i tsu mo

赤诚的心终指

ka na ta wo me za su

那目不可及的彼方